La investigadora y musicóloga alemana Janine Krüger es autora del libro “Heinrich Band. Bandoneón – Orígenes y viajes del instrumento emblemático del Tango” (Contemporánea Ediciones), sobre el cual conversó, vía on line desde su país, con El Reducto Cultural.

Su pasión por el tango la llevó hace unos años a viajar a Buenos Aires, donde conoció los ambientes tangueros y entabló contacto con músicos y bailarines del género y constató que el bandoneón es un verdadero símbolo nacional de los argentinos, con una historia llena de pliegues, preguntas y contradicciones. De regreso en su país, se propuso buscar respuestas a esos interrogantes.

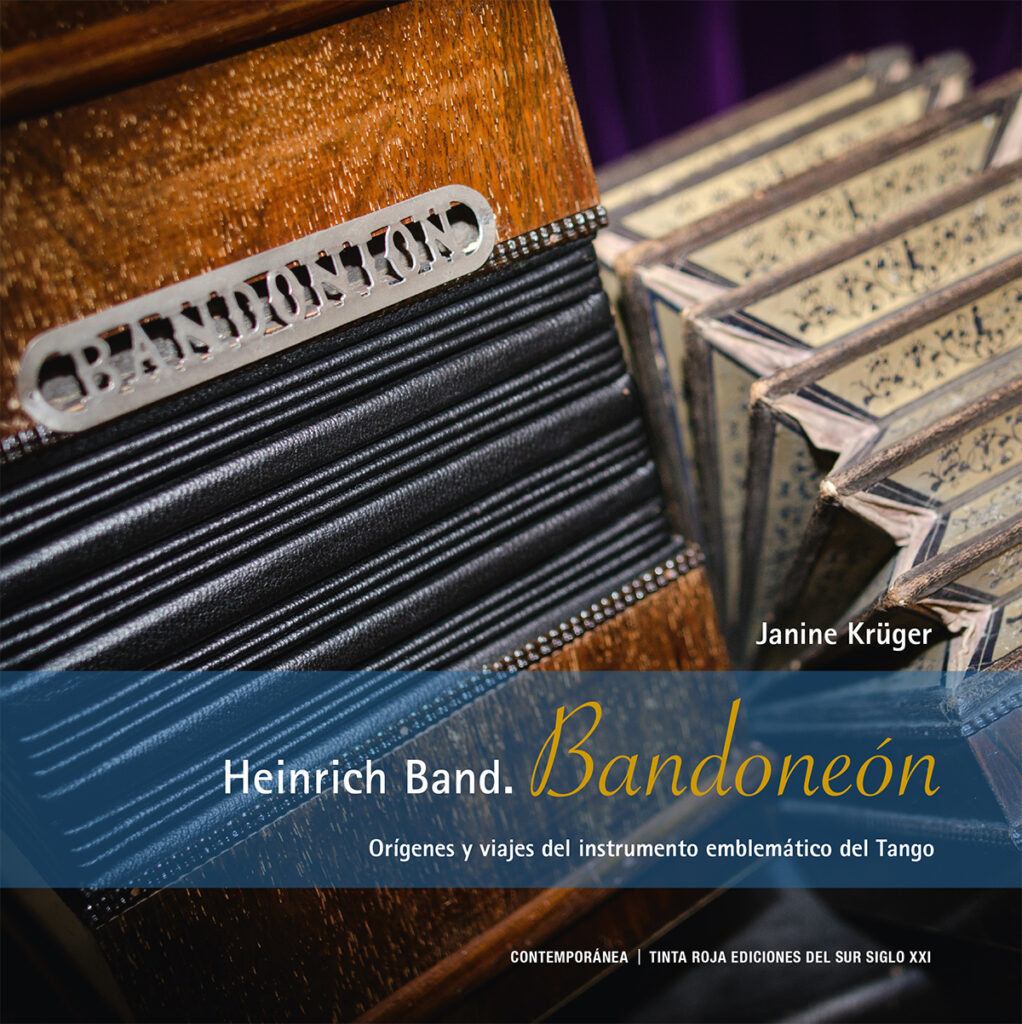

Krüger, que ha trabajado para la asociación patrocinadora de la oficina de cultura de la ciudad de Krefeld (oeste de Alemania) y que también inició este proyecto de investigación, analiza en el libro las raíces germanas del bandoneón con un abordaje científico que a la vez resulta interesante y accesible para el gran público. El libro cuenta con gran cantidad de documentos históricos, fotos e ilustraciones que hacen de esta obra una edición muy completa y atractiva, tanto para el lector especializado como para el público en general interesado en la cultura, la historia y la música.

Krüger editó en 2012 otra obra escrita, de 302 páginas, titulada “¿Cuál es tu tango?”, publicada por editorial Waxmann, en la que repasa analíticamente diferentes estéticas musicales contemporáneas en su relación a la tradición del tango.

A continuación, la conversación de Janine Krüger con El Reducto Cultural.:

– ¿Cual fue el primer contacto que tuviste con el bandoneón? ¿Qué te llamó la atención al escucharlo?

Empecé en 2001, durante un año de intercambio con el Conservatorio de Rotterdam, muy famoso y conocido por tener la Academia de música del mundo, donde hay un departamento de tango. Realmente ahí fue la primera vez que ví y escuché un bandoneón.

Pasé un año tocando piano en una orquesta típica de allá pero como una escuela, una orquesta escuela. Sería similar a la Orquesta Escuela de Tango de Buenos Aires, que en ese momento era dirigida por Emilio Balcarce. Yo venía del piano, en aquel momento estudiaba la carrera de docente de música pero quería realmente conocer esta música al detalle. Siempre estudiaba y tenía una fila de bandoneonistas al lado y también me enamoré de un bandoneonista (risas).

En ese momento fue que conocí ese sonido especial, pude ver un poco el sistema de aprendizaje. Viniendo yo de los teclados, me fascina siempre otra perspectiva porque yo tocaba con mi teclado sistemático y ellos (los bandoneonistas) tienen una forma diferente de ejecutar el instrumento. Me fascinaba, pero lo dejé.

Después me formé en musicología y mi doctorado fue sobre temas contemporáneos, con un acercamiento a la tradición del tango. Ese trabajo de doctorado se llama “¿Cuál es tu tango? Lecturas musicales de la tradición del tango argentino” y en él analizo arreglos musicales que aparecieron alrededor del año 2000. Había entonces toda la onda de las orquestas cómo “Fernández Fierro” y el pianista Adrián Iaies, con diversas perspectivas estéticas, y me interesaba como era la relación de ellos con el tango tradicional. Planteaba preguntas como qué cosas recibieron, qué cosas retomaron, quiénes formularon nuevas ideas, qué modificaron, por qué la ideología. Sobre estas cosas era mi doctorado. Estuve en Buenos Aires en 2005 y 2006, un tiempo en el que había mucha discusión sobre cómo seguía el tango. Fue un momento donde crecieron muchas orquestas muy lindas y nuevas, “muchos pibes” que empezaban. Era un momento muy lindo realmente, porque ante la crisis se armaban muchísimos grupos que algunos años más adelante definieron su estilo.

En aquel momento conocí el bandoneón como un tema cultural, ahora no solamente era saber cómo seguía el tango, sino cómo seguimos con este instrumento que define al tango de manera sonora. Generalmente dejamos de lado su mantenimiento y su funcionamiento (su escuela de mantenimiento es realmente un tema muy grande). Seguí investigando sobre el bandoneón pero siempre desde mi lado como pianista. Vengo de otro instrumento y sigo al bandoneón pero desde la observación como símbolo cultural y significante nacional había temas que me interesaban.

Después me pasó una casualidad, de esas que pasan en la vida. Cuando retorné a Alemania tenía que hacer una formación de docente en la práctica y justo, no sé por qué, tenía yo que definir en qué ciudad hacerla y una de las opciones era Krefeld, que en ese momento yo no sabía que era el lugar de Heinrich Band, y me tocó esa ciudad. La gente de Krefeld tiene una fundación muy grande para organizar festivales sobre el bandoneón y mi colega Barbara Adamek de allí me dijo: “Sos musicóloga. Nosotros tenemos un archivo que realmente nadie sabe qué hacer con las cosas que hay en él”. Entonces me contrataron para ayudarlos para poner las fuentes en contexto y estudiarlas. Ese fue el arranque para este libro que ahora existe en dos idiomas y que tiene todas las fuentes de Heinrich Band.

– Es increíble todo el recorrido que hiciste para escribir el libro, además es apasionante la historia de Heinrich Band ¿Él era consciente de que estaba inventado el bandoneón?

Él tenía una idea y un concepto. Como comerciante conocía modelos previos más pequeños similares. En esta época estos instrumentos eran llamados “acordeones”, que eran instrumentos de fuelle. “Armónicas de fuelle” los llamamos técnicamente. Lo encargó en Sajonia, región popular para la fabricación de instrumentos, un lugar muy cerca de los bosques de República Checa, donde había mucha naturaleza y recursos. Lo entregó y vendió como comerciante pero también tuvo la idea de que ese instrumento podía ser algo más. Así que tenía una idea para un instrumento de una funcionalidad muy diferente y que reemplazara los instrumentos de teclados. Él tenía la idea de cambiar el acordeón antiguo para tocarlo sin límites e iba a poner toda su fuerza en eso. En su tiempo había muchos otros fabricantes que también tenían ideas sobre el asunto. Por ejemplo, uno tenía un proyecto para 58 tonos; otro, para 56 tonos y Band empezó con el modelo de 88 tonos, que es justamente el número de notas del teclado de un piano. Por supuesto, no son los teclados de piano pero esta idea de tener mucho rango es seguramente de él y con esto definía el bandoneón a partir de los 88 tonos en adelante.

Los demás fabricantes se quedaron con modelos más pequeños y limitados, pero que también tenían su público. Son creaciones que crecieron en base a las preferencias de la gente que los buscaba.

Band murió a los 39 años de edad, muy joven, y nunca supo el éxito que tuvo el instrumento ni la funcionalidad que alcanzó después con otros fabricantes que siempre lo desarrollaron o cambiaron materiales. Él nunca supo de estos mecanismos que usamos hoy en el tango, por ejemplo, formular el tono del instrumento, esta cosa que no existe en un piano. En el piano tenés el teclado y tenés el sonido; por supuesto, le podés dar intensidad (y matices) pero no se puede modular el tono una vez tocado. Todo esto él no lo sabía, a él le interesaba más líneas cantábiles para las cuales era necesario agregar notas para no interrumpirlas por la apertura o el cierre del fuelle. En la mano izquierda el acompañamiento tenía que ser fácil para tocar, los acordes a lo mejor correspondiendo a la posición natural de los dedos. Es muy interesante porque esos actos también te ponen en relación y proporción con la leyenda. Había mucha discusión entre los otros fabricantes y pensemos en el contexto de 1860, año en que muere Band. En su momento el bandoneón era un modelo en un mercado muy dinámico de muchos modelos, pero él tenía la idea de un modelo que recién ahora sabemos era el más exitoso de todos.

– Hablando un poco del misterioso viaje que hizo el instrumento desde Alemania a las costas del Río de la plata. ¿Te costó mucho buscar antecedentes?

Lo que pasa es que yo vengo desde otro lado y sé que el público tiene mucho interés sobre quién fue el primero que llevó el bandoneón, pero esas cosas no son musicológicamente interesantes. Mucho más interesante es el hecho en sí. Por ejemplo, tenemos un chico de Krefeld, un joven emigrante alemán llamado Wilhelm Seyffardt que llevó un bandoneón a América del Norte. Existen cartas donde le pide a su hermano, que se quedó en Alemania, que le mande un “accordion” pero que se fije que realmente sea un “bandonion, porque la gente no sabía de la particularidad del instrumento de Band. Solamente los que sabían pedían algo que fuera más grande, con otro mueble, con buen sonido. La mujer de Seyffardt escribe cartas a Alemania diciendo que su marido tocaba el acordeón, es decir que ni ella usaba el nombre de bandoneón. Si debemos hablar de terminología, tenemos que leer las fuentes de ese tiempo, diferente puede ser que llamen a un instrumento como acordeón y en realidad era esta forma específica: un bandoneón.

Eso se relaciona con el tema del viaje sobre el cual escribo muy corto en mi libro. Realmente contribuye mucho al mito, porque nunca vamos a saber si los registros comerciales colocan todos los instrumentos en una categoría como “acordeones” o “armónicas”, sin hacer la diferenciación entre varios modelos, siendo que el modelo de 88 tonos era el de Heinrich Band. Es muy triste pero viendo las fuentes en su contexto es así.

– ¿Qué pasó con el bandoneón antes y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿Cómo fue el proceso de fabricación? ¿Cómo se hicieron las aleaciones de las lengüetas?

Sobre las lengüetas también hay mucho misterio. Existía una mezcla de varios elementos. No solo de las lengüetas, porque después de la Guerra Mundial cambiaron muchas otras cosas, entre ellas las maderas y la forma de producción. Hay que tener en cuenta que en la producción en serie se usaba lo que había disponible. Hasta hoy no podemos decir exactamente cómo fue la construcción o la mezcla de ciertos componentes del bandoneón. Pero no porque hay un secreto, sino porque los materiales cambiaron. Eso incluye también la afinación, que se hacía a mano, por supuesto, y también de las preferencias sonoras de los afinadores. Así que hay muchos factores que definen ese sonido histórico. Aún carecemos de una pauta sistemática para coleccionar toda la información, pero escucho de los luthieres que había una mezcla de metales que ahora están probando reproducir y reconstruir de una forma casi histórica. Pasa que con el tiempo se cambiaron los materiales, y no solo era el material sino también la forma de tocar y de afinar. Son todas cosas que también tienen mucho impacto. Hay mucho debate sobre el camino correcto, si hace sentido orientarse en los estándares históricos o estar abierto para desarrollos técnicos y materiales nuevos. Este debate está directamente relacionado con la cuestión de hasta qué punto uno quisiera participar en nuevas experiencias sonoras.

– ¿En Alemania siguen existiendo orquestas de bandoneones en ferias y tocando “al unísono”?

Hay una cultura chiquita que mantiene esa tradición de tocar en clubes y como dijiste, al unísono, con arreglos bastantes simples con esta cosa de tocar todos juntos, manteniendo una melodía, acompañándola con secuencias armónicas básicas. Tienen mucha onda, porque vienen de la región de Sajonia. El repertorio es muy diferente, canciones populares o bailes, pero en general son de entretenimiento. Conozco una pero creo que existen tres orquestas que siguen de décadas previas, antes de la Segunda Guerra Mundial. Sé que hacen un esfuerzo bastante grande para seguir manteniendo esa tradición para su público. Por otro lado se formaron grupos de tango que hacen cosas muy diferentes, por supuesto. Conozco una orquesta que se llama “Bandonionfreunde Essen”, formada por aficionados que tocan música popular alemana en las calles y parques y hacen algo muy lindo.

Essen es la región donde crecieron muchos clubes de mineros que trabajaban debajo de la tierra y siempre se dijo que la música del bandoneón tenía su sentir, su llave o su válvula para dejar esa presión de estar bajo la tierra y sentirse arriba, fuera del encierro. Hay poesía, mucha cultura poética de hombres que no hablan nada pero cuando escriben tienen mucha poesía, un poco como (Atahualpa) Yupanqui, estas frases breves pero intensas, pero aplicado a los mineros.

– Aprovechando que mencionas a Yupanqui, al bandoneón se lo usa mucho en el norte argentino en el folclore y en las zambas carperas, ¿pudiste escucharlo en esos contextos?

Sí, conozco mucho folclore argentino tocado con bandoneón. Me parece una de las confirmaciones más lindas de que el bandoneón no es solamente tango. Se trata de un instrumento tan versátil y el folclore es la confirmación de que es un objeto expresivo manejable en mundos musicales diversos que me da muchas esperanzas para el futuro. En Argentina ya tiene esta diversidad y eso también tiene que entenderlo el mundo (risas).

– En el 2021 se cumplió el 200º aniversario del nacimiento de Heinrich Band y el 100º aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla. ¿Pudiste formar parte de la celebración en la ciudad de Krefeld?

Muchos eventos se cancelaron por el covid. No pude ver muchos eventos en este sentido pero justamente estuve trabajando mucho con la editorial de Buenos Aires, con Vanina Steiner, en la preparación en la traducción de mi libro. Fue un proceso muy intenso. En cierta manera estuve festejando esos cumpleaños. No quería que el libro fuera solo en alemán, sino que llegara traducido a la Argentina.

– ¿El trabajo de escribir un libro es comparable con tener un hijo? ¿Qué significa para vos este libro?

Tengo tres hijos (risas). Es difícil, porque investigar hechos históricos es un proceso de estar mucho con los métodos históricos, buscando muchas fuentes y comparando. Al final conté con el apoyo de una buena organización, pero me pasó de trabajar mucho por la noche en el horario argentino – alemán. Todo el proceso editorial del último año era solamente on line, una cosa que nunca en mi vida había hecho, y funcionó, pero te lleva a trabajar muchas horas tarde según combinábamos. Sin meet o zoom no sería posible. Queremos ahora presentar el libro en vivo, pero con la inflación y los vuelos es un momento muy difícil para la organización cultural en Argentina, y también en Alemania tenemos que esperar un poco más, pero me gustaría presentarlo en persona. Me encantaría mantener el dialogo cultural acerca de este tema. La única forma que veo para extender el conocimiento sobre las aventuras del bandoneón sería una investigación transatlántica.

– Janine, estás invitada a presentarlo en Tucumán.

Me encantaría, nunca estuve en Tucumán.

– Muchas gracias por esta nota y por el libro.

Un comentario sobre «Janine Krüger: “Sigo al bandoneón desde la observación como símbolo cultural y significante nacional”»

Los comentarios están cerrados.